Rossini Opera Festival: Eden della musica rossiniana

Con Moïse et Pharaon, Il signor Bruschino e Elisabetta regina d’Inghilterra il Festival pesarese si conferma anche quest’anno rassegna imperdibile dell’estate operistica italiana.

di Alessandro Mormile

Sono ben 42 anni che il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro, con il supporto della Fondazione Rossini, rende onore al genius loci. Lo fa a livelli qualitativi altissimi, con un progetto vincente: da un lato musicologico, mirato a riproporre opere un tempo sconosciute, oggi rinate a nuova vita grazie alle edizioni critiche della Fondazione; dall’altro di riconoscibilità stilistica rapportata alla corretta percezione della prassi vocale rossiniana. Un percorso di portata storica, che nel corso di tutti questi anni ha imposto il festival pesarese ai vertici fra le rassegne musicali operistiche estive italiane e non solo. Il ROF è ormai un marchio di qualità, per ben proporre Rossini a Pesaro e per farlo conoscere al mondo intero.

Neanche il COVID, che ha in parte mortificato l’edizione dell’estate scorsa, ma ha comunque avuto un’inedita e meritevole appendice autunnale, ha fermato l’immagine di un prestigio ormai consolidato nel tempo, le cui fila artistiche sono affidate oggi alle competenti redini artistiche di Ernesto Palacio.

Per l’edizione 2021 tre sono i titoli in cartellone: Moïse et Pharaon, Il signor Bruschino e Elisabetta regina d’Inghilterra.

MOÏSE ET PHARAON

Il primo titolo, lavoro della piena maturità, che vide Rossini, all’apogeo della fama, confrontarsi nel 1827 col nascente genere del grand-opéra parigino, due anni prima di abbandonare le scene con Guillaume Tell, viene messo in scena per la seconda volta nella storia del Festival, oggi alla Vitrifrigo Arena. Dopo i due diversi allestimenti di Graham Vick, quello bellissimo del 1997 e quello discusso ma a suo modo epocale del 2011 (ma nella versione italiana, quindi Mosè in Egitto), oggi si affida la nuova messa in scena di Moïse et Pharaon a Pier Luigi Pizzi, anche lui, da sempre, presenza costante nella programmazione del ROF. Ormai superata la gloriosa soglia dei novanta anni, il grande regista-scenografo resta fedele al suo credo estetico, alle ragioni di un modo di far teatro più coreografico e figurativo che analiticamente improntato sui personaggi. Vero è che Moïse, per vicenda e libretto, è quasi un oratorio più che un’opera di reale sviluppo drammatico. Pizzi, che firma regia, scene e costumi, coadiuvo da Massimo Gasparon (regista collaboratore e luci) e da Gheorghe Iancu per le plastiche coreografie elegantemente connotate (davvero bravi i ballerini), costruisce un impianto scenico di geometrica stilizzazione, sostanzialmente fisso. Connota anche cromaticamente il popolo ebraico con tuniche dai morbidi colori bruniti e ocra, quello egizio con il blu notte, l’azzurro, il viola e la presenza di atletici mimi che rappresentano il potere militare egizio. Utilizza fondali luminosi e proiezioni per onorare i grandi momenti scenici dell’opera: la comparsa dell’arcobaleno in bianco quando si sigla l’alleanza di Dio con il popolo ebraico, l’eclissi solare, la pioggia di fuoco, una piramide che va in frantumi al momento in cui crolla la statua di Iside, l’oscurità nebbiosa che tiene soggiogato l’Egitto fino a che Mosè, per mano divina, lo libera dalle piaghe punitive che mortificano l’arroganza di chi tiene il popolo ebraico in schiavitù. Le stesse acque del Mar Rosso, che si separano dinanzi alle braccia alzate del profeta per permettere la fuga del suo popolo e che poi si chiudono inghiottendo fra le onde le armate del faraone, sono rese attraverso un uso raffinato ed elegante dello strumento multimediale in funzione estetica. Un modo, il suo, di utilizzare le proiezioni non in maniera innovativa, bensì integrandole in un percorso visivo dai connotati estetici che, rinunciando al teatro di macchine sceniche, punta a ricreare l’immagine realistica con gli strumenti della tecnologia. Insomma, Pizzi è un esteta e coinvolge anche i momenti coreografici, affidati a Gheorghe Iancu, nel disegno visivo pulito, elegante e geometrico di un modo di far arte teatrale privo di forzature drammaturgiche, di inutili intellettualismi da seduta psichiatrica freudiana tanto cari a parte della critica odierna, per la quale il teatro non deve narrare ma colpire le coscienze anche a costo di seguire percorsi paralleli spesso depistanti. Lo spettacolo di Pizzi, invece, è chiaro, lineare, elegante e di classe suprema. Solo nel finale si concede una spruzzata evocativa all’olocausto mostrando un bambino già presente a inizio d’opera al fianco di Mosè; esso rappresenta la speranza di un futuro al quale il popolo ebraico, al termine visibile in abiti moderni, si affaccia carico di speranza dopo le persecuzioni subite dal nazismo, pronto a riprendere – sulle note del cantique conclusivo in cui si ascolta il ringraziamento degli Ebrei giunti sulla terra promessa – un cammino di speranza qui inteso come riacquistata libertà dopo l’orrore del programmato sterminio di massa.

Anche musicalmente lo spettacolo regala emozioni grazie alla bacchetta analitica e attenta di Giacomo Sagripanti, abile nel sostenere, alla testa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, i grandi quadri di massa e i concertati più ispirati fondendo il necessario respiro di grandiosità corale con la raffinata ricercatezza espressiva dei momenti di sublime solennità lirica, quelli in cui il genio di Rossini sembra proiettare l’ascoltatore in una dimensione di olimpica sospensione emotiva. Una direzione che comprende come la sfera dei legami personali, quelli in cui la vicenda scende a una dimensione più umana, non debbano distrarre l’attenzione da quella biblica, attraverso la quale il genio di Rossini esalta la forza divina che sovrasta su tutto e getta inoltre, nell’impiego delle forme, un ponte che inquadra questa monumentale partitura come fondamentale nel passaggio fra la morente tragedie-lyrique riconfigurata sui caratteri del nascente grand-opéra.

Cast degno della grande tradizione pesarese, con protagonista Roberto Tagliavini (Moïse), basso dalla voce ben impostata e dalla linea di canto nobilmente raccolta anche se non scolpita negli accenti, misuratamente composta ma poco aulica. Addirittura torrenziale, ma non sempre controllata al punto da perdere talvolta il controllo della linea, la voce di Erwin Schrott, autentico baryton-basse, un Pharaon di notevole temperamento, estroverso e, nonostante tutto, di effetto. I tenori Andrew Owens (Aménophis), Alexey Tatarintsev (Éliézer) e Matteo Roma (Aufide) sono nell’insieme validi, ma il primo, che ha la parte più importante, seppure stilisticamente attendibile, ha voce di scarsa proiezione e qua e là incespica nel canto fiorito. Fra le donne giganteggia Vasilisa Berzhanskaya (Sinaïde), mezzosoprano russo in continua ascesa, che qui si guadagna un successo personale dopo aver cantato magistralmente la grande scena del secondo atto, nella quale sfoggia un colore di voce assai bello, un controllo assoluto dell’estesa gamma vocale e una capacità di incantare il pubblico nella sezione lirica centrale dell’aria, per poi ghermire con trasporto travolgente la coloratura della cabaletta, con vibranti note acute e improvvise discese in un timbrato e brunito registro grave. Una giovane cantante da seguire con interesse, già con passate prove rossiniane assai promettenti. Sempre ammirevole, ma in questa occasione meno sorprendente, l’Anaï di Eleonora Buratto, soprano di indubbio valore, alla quale forse gioverebbe una scelta più oculata e meditata del repertorio. Dopo la recente ottima prova offerta come protagonista di Aida all’Arena di Verona, con la direzione di Riccardo Muti, e altri indirizzi che la stanno spingendo sempre più sul terreno verdiano, l’acrobatica vocalità rossiniana la vede superare tutti gli ostacoli della parte non senza qualche isolata stanchezza e con la tendenza a non arrotondare adeguatamente i suoni di una voce di natura timbrica comunque preziosa, che andrebbe preservata in ambiti d’azione tali da garantirle un più disteso controllo della naturale vena lirica. Ovviamente la caratura della cantante di classe c’è, forse non ancora l’involo stilistico della vera rossiniana. Completano il cast l’eccellente Nicolò Donini nei panni di Osiride/Voix mystérieuse e Monica Bacelli, Marie dalla voce un po’ stinta.

IL SIGNOR BRUSCHINO

Nuovo è anche l’allestimento de Il signor Bruschino proposto al Teatro Rossini (per motivi di sicurezza privato della platea, dove è posizionata l’orchestra, mentre il pubblico segue lo spettacolo dai soli palchi), firmato, per regia, scene e costumi, dal duo Barbe & Doucet. Questo team creativo franco-canadese immagina di ambientare la trama della farsa giocosa non nella dimora di Gaudenzio, come da libretto, ma su una barca attaccata al molo di un porto (sul quale bordo spicca la scritta “Il Mio Castello”) con esposte reti da pesca e mercanzie di ogni genere. Qui si gioca l’intreccio dei due innamorati, Sofia e Florville, desiderosi di unirsi in matrimonio nonostante Gaudenzio, tutore della giovane, l’abbia destinata al figlio del Signor Bruschino. Fra stratagemmi e colpi di scena si arriva ad un immancabile lieto fine che vede coronare il sogno d’amore dei due giovani. In questa grande barca di legno, dotata pure di vela e scialuppa di sicurezza, si muove l’animatissima regia di uno spettacolo davvero godibile, fresco e luminoso, al quale la talentosa bacchetta del giovane direttore Michele Spotti, alla testa della Filarmonica Gioachino Rossini, regala una trama sonora ben gestita nella quadratura di colori e timbriche messe al servizio di un ritmo che ben individua l’energia rossiniana senza cadere nell’eccesso.

Nella mirabile compagnia di canto spiccano la sempre affidabile presenza scenica e l’espressività accuratissima di Pietro Spagnoli, un Bruschino di classe rossiniana superiore e spiritosissima energia teatrale, così come la bella voce di Giorgio Caoduro, che canta l’aria di Gaudenzio “Nel teatro del gran mondo” con voce sonora, timbrata ed estesa, capace di cogliere con camaleontica perizia i colori del baritono come quelli del basso, con bella estensione in acuto e imponendosi in agilità sgranate con nervosa e martellante sicurezza. Anche il soprano Marina Monzó (Sofia) canta con voce ben proiettata e incisiva, oltre a colpire per una presenza scenica fascinosa. Insieme, Caoduro e Monzó, danno vita a un duetto brillantissimo, per di più complesso da gestire registicamente per una regia che li vuole muoversi continuamente, ora ondeggiando a bordo sulla succitata scialuppa, ora passando sul ponte della barca: una bella prova di teatrale disinvoltura scenica. Elegante, anche se di timbro esile e dalla emissione dal vibrato un po’ caprino, il giovane tenore americano Jack Swanson nei panni di Florville e bravi tutti gli altri: Gianluca Margheri (Filiberto), Manuel Amati (Bruschino figlio), Chiara Tirotta (Marianna) e Enrico Iviglia (Commissario), tutti cantanti di comprovata fede rossiniana.

ELISABETTA REGINA D’INGHILTERRA

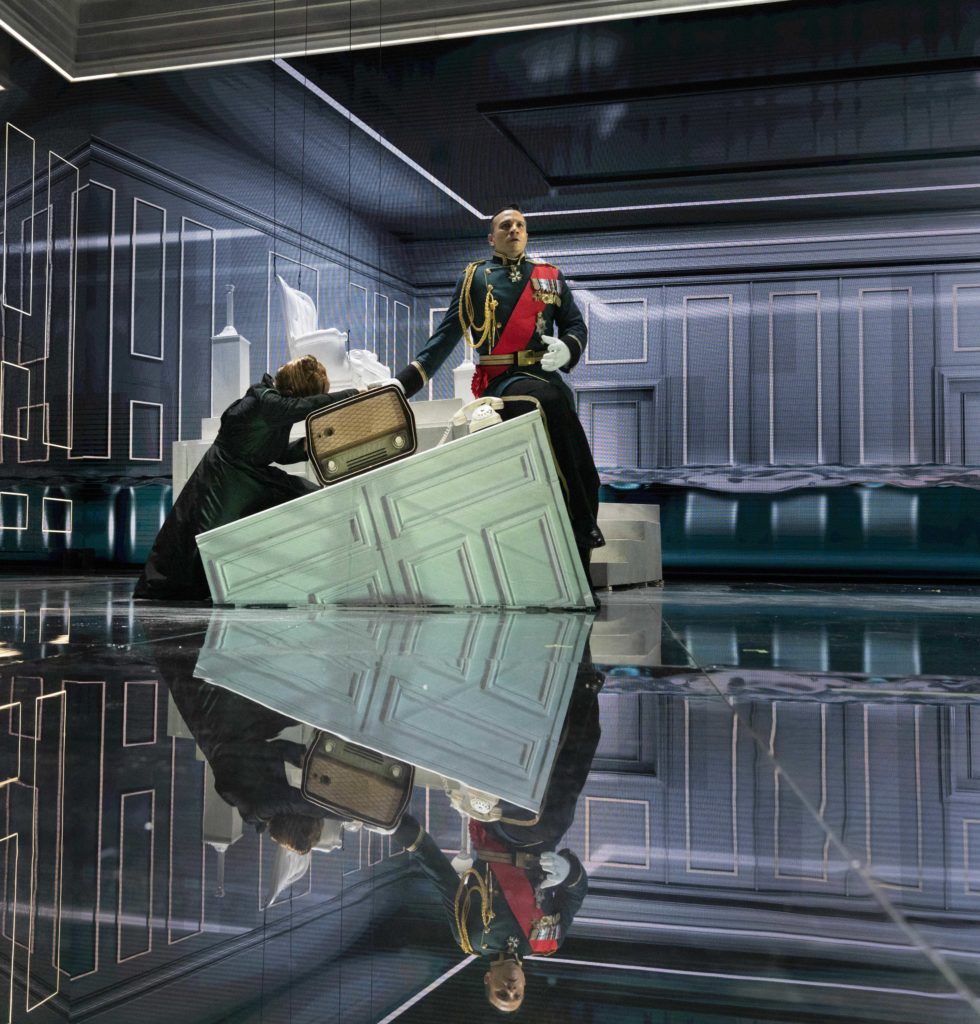

Si ritorna sul palcoscenico della Vitrifrigo Arena per l’ultima delle tre produzioni del ROF 2021, Elisabetta regina d’Inghilterra affidata alla regia di Davide Livermore per un nuovo allestimento che si avvale del consueto team artistico con quale l’affermato regista lavora: Gianluca Falaschi per i bellissimi costumi, Giò Forma per le scene, Nicolas Bovey per le luci e D-Wok per i sempre sofisticatissimi videodesign che disegnano spazi tridimensionali. Evidentemente suggestionato dal successo della serie televisiva Netflix The Crown, Livermore pensa di realizzare un parallelo storico immaginario fra il regno di Elisabetta I, con i cinquecenteschi contrasti dinastici con gli Stuart per ottenere il trono di Scozia, e quello di Elisabetta II, con l’entrata in linea di successione della giovane Windsor come erede al trono quando, di lì a poco, cominciarono a infuriare i bombardamenti su Londra, il primo discorso alla nazione per radio, l’incoronazione a seconda guerra mondiale ultimata e così via. In Leicester è facile individuare il consorte della regina, il Principe Filippo, mentre in Norfolc il primo ministro Winston Churchill. Lo spettacolo è una centrifuga continua di suggestioni visive che, attraverso la tecnologia digitale, mostrano lo scorrere della vita di corte arrivando al punto di congestionare la vista. Ma soprattutto, al di là dell’evidente ironia con la quale si tenta di leggere il libretto, dopo poche scene si capisce di essere dinanzi all’ennesimo esercizio, questa volta poco riuscito e carico di eccessi, mirato a trasformarne la drammaturgia in un self-service dal quale il regista attinge spunti per costruirsi un’idea personale del tutto arbitraria dell’opera. Per di più molte cose non funzionano, anche perché Norfolc nell’opera di Rossini è un cospiratore, alla fine scoperto e punito, mentre Churchill, al contrario, salvò l’Inghilterra ed ebbe pure, come si sa, un rapporto di reciproca stima con la Regina.

Se lo spettacolo delude, la parte musicale si appoggia sulle solide spalle di Evelino Pidò, che alla testa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai regala una concertazione di impronta rossiniana solida, sempre attenta al palcoscenico e non aliena da finezze che liberano la musica del genio pesarese da una scontata accentuazione ritmica, qui anche troppo prudente, ricercando finezze espressive evidenti fin dall’ascolto della Sinfonia, che diverrà quella del Barbiere di Siviglia, come molte altre pagine, poi rielaborate per opere successive, rivelano un ampio utilizzo degli “autoimprestiti” che Rossini fece per questa sua prima opera seria del periodo napoletano.

Il cast è inferiore alle attese. Nei panni di Elisabetta, Karine Deshayes si cimenta da mezzosoprano in una parte che la impegna in una scrittura vocale sopranile anfibia come fu quella di Isabella Colbran, musa ispiratrice di Rossini per innumerevoli titoli seri del periodo napoletano fino a diventare sua compagna di vita. La cantante francese, alla quale non si può certo negare un bel timbro, nel passare ad una vocalità che per di più la mette in serie difficoltà in un registro acuto alquanto irrigidito perché insiste su una tessitura a lei non comoda, sembra smarrire il baricentro originario della voce. Le resta lo stile e l’impegno, anche scenico, per far sua una parte che sembra vocalmente non appartenerle. Barry Banks, tenore rossiniano inglese di lunga carriera ed esperienza, si trova ormai, nei panni di Norfolc, sul viale di un tramonto vocale che gli concede poco spazio per emergere in una parte dove al virtuosismo si dovrebbe aggiungere anche la conoscenza di una declamazione che invece lo vede rifugiarsi in un canto costantemente monocromo ed esangue. Anche Salome Jicia (Matilde) è inferiore ai suoi consueti standard, mentre il pur bravo Sergey Romanovsky, dalla vocalità sempre interessante, non trova nella parte di Leicester terreno fertile per mettere in luce i meriti che lo avevano visto acclamato a Pesaro negli anni passati lasciando splendido ricordo di sé ne Le siège de Corinthe e in Ricciardo e Zoraide. Completano il cast Marta Pluda (Enrico) e Valentino Buzza (Guglielmo).

Il Festival, appena apertosi, proseguirà la sua ricca programmazione fino al 22 agosto, con la chiusura affidata ad un grande Gala Rossini in Piazza del Popolo.

Foto Studio Amati Bacciardi

Lascia un commento