Passione e morte imbrigliati fra le catene di una notte che avvolge tutto

“L’amore dei tre re” di Montemezzi in scena al Teatro alla Scala

di Alessandro Mormile

L’onda lunga del wagnerismo finì per colpire anche l’Italia, agganciandosi a quei profumi decadenti che avevano già attraversato l’Europa. Tutto questo confluisce ne L’amore dei tre re di Italo Montemezzi, opera che la Scala ha fatto bene a proporre dopo che la prima assoluta ebbe luogo proprio in questo teatro nel 1913 per essere poi ripresa fino al 1953, sempre attenta nell’offrila con grandi bassi come Nazzareno De Angelis (che ne fu primo interprete) per poi passare a Tancredi Pasero e Nicola Rossi Lemeni, come anche affidandosi alle grandi bacchette che sempre hanno avuto interesse nei confronti di una partitura che tenta una sintesi nostrana della tradizione melodrammatica italiana con quella transalpina. Ed ecco che dal primo direttore che la diresse, Tullio Sarafin, si passò ad Arturo Toscanini, Ettore Panizza, Gino Marinuzzi, Franco Capuana e Victor De Sabata. La partitura varcò anche l’Oceano e negli Stati Unito, dove riscosse consensi al Metropolitan di New York, entrò nel repertorio di quel teatro per diversi anni grazie a grandi bassi come Ezio Pinza e Cesare Siepi che non mancarono di impossessarsi della parte di Archibaldo, che richiede una grande voce oltre che un artista in grado di imporsi per il temperamento interpretativo. L’ultimo basso della grande tradizione italiana che è riuscito nell’impresa fu Roberto Scandiuzzi.

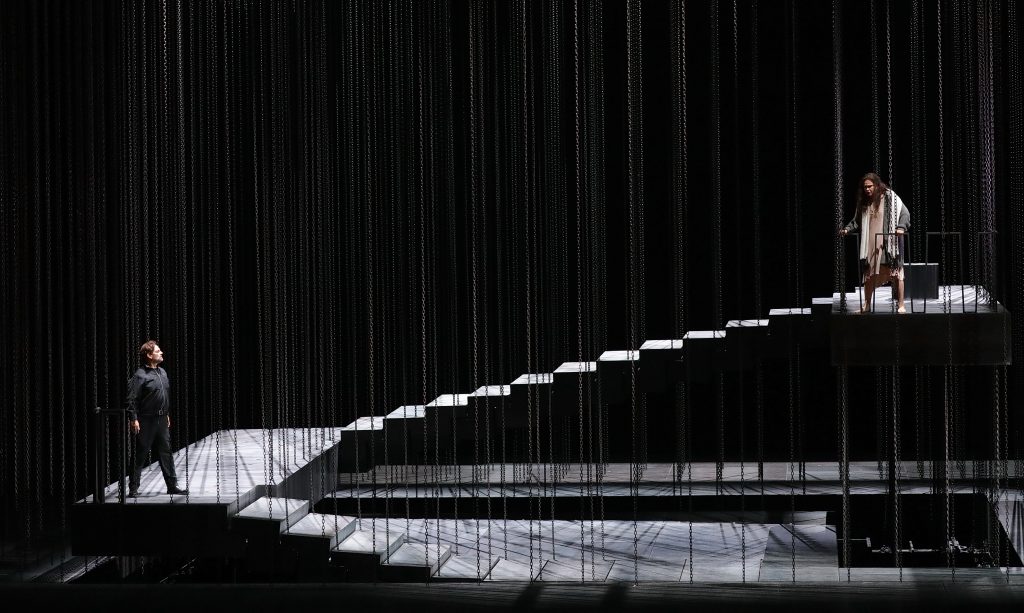

L’opera, rivista oggi su palcoscenico scaligero nel nuovo e felice allestimento firmato dal team di Àlex Ollé / La Fura dels Baus, si conferma, per riprendere il titolo del convegno cha ha anticipato l’andata in scena dell’opera, “Una tragedia belle époque dal successo internazionale”. Infatti, questo dramma di passione e morte, che ha i versi del librettista Sem Benelli (drammaturgo che aveva già precedentemente firmato un drammone dalla forte tinte veriste per Giordano, La cena delle beffe) si consuma con bruciante rapidità nel metter in scena una storia dalle tinte cupe e fosche, calate in un sinistro Medioevo neogotico pervaso di erotismo morboso che è pura lussuria, venato di compiacimenti estetizzanti di matrice dannunziana e di atmosfere buie come la cecità di Archibaldo, monarca barbarico di superba fierezza. L’oscurità la domina, anzi la imbriglia fra le sue catene mortifere. Ecco perché lo spettacolo scaligero di Alex Ollé e della Fura dels Baus pensa ad una messa in scena fatta da una maglia fittissima di catene che celano la visione di una scalinata modulabile che conduce alle stanze dove si consumano gli adulteri di Fiora, la donna peccaminosa, sposata con Manfredo, ma amante di Avito, mentre il cieco re Archibaldo, che è suo suocero, nonostante sia cieco, scopre la tresca e assassina la nuora. Poi le copre la bocca peccaminosa di un veleno, così che quando Avito e Manfredo corrono al capezzale della donna ormai morta, la baciano e trovano loro stessi la morte. Alla fine, dunque, Archibaldo è vittima del suo stesso agire, destinato a rimanere solo nella sua cecità sia fisica che spirituale.

Le tenebre che avvolgono la scena, la splendida cerimonia funebre di Fiora, con uno stuolo di prefiche attorno all’ara che ne accoglie il cadavere, la foresta di sottili catene che imbrigliano la donna e la sua sensualità ponendola nella prigione stessa dei tre uomini attirati dalla sua carnalità che, fin dall’inizio dell’opera, profuma di morte, rendono lo spettacolo sobrio ma drammaturgicamente fedele alla trama di un soggetto che musicalmente la bacchetta di Pinchas Steinberg sa ben tratteggiare, individuando, con giusto equilibrio e concretezza, il sottile filo che fonde la pulsione enfatica di matrice verista con gli abbandoni estetizzanti che evocano trame strumentali wagneriane e più vicini richiami all’estetica straussiana ma, nella sostanza, restano italiani nell’affondo melodico di un compiaciuto florilegio liberty. Trovare una giusta sintesi per tutto questo non è facile e Steinberg ci riesce a meraviglia.

Il cast vocale è nell’insieme buono, ma sulla scena manca un basso che non solo abbia una grande voce, ma sappia anche utilizzarla per rendere con personalità forte tutte le possibilità che la parte di Archibaldo offre. Così il suo monologo del primo atto, “Son quarant’anni che discesi in questa bella serra di fiori”, scivola via senza colpo ferire anche perché la voce di Evgeny Stavinsky è granulosa e priva di incisività. Anche il tenore Giorgio Berrugi non ha il tonnellaggio vocale richiesto per la parte di Avito e il baritono Roman Burdenko, in quella di Manfredo, per quanto possegga una voce piuttosto chiara nel timbro, mostra di saper mettersi ben in evidenza nell’arioso di congedo alla moglie del secondo atto. Su tutti svetta Chiara Isotton nei panni di Fiora. Sulla scena non mostra di essere quella donna di fatale sensualità conturbante come ci si aspetterebbe secondo le esigenze della parte, ma canta benissimo e quando la voce sfoga in acuto sa essere solida ed impavida invadendo la sala della Scala senza problemi di proiezione sonora.

Primo fra tutti, nelle parti di contorno, il bravissimo tenore Giorgio Misseri, che nei panni di Flaminio, servo di Archibaldo, non saprei immaginare migliore, poi Andrea Tanzillo (Un giovinetto), Valentina Diaz (Un fanciullo), Fan Zhou (Ancella), Flavia Scarlatti (Una giovinetta) e Marzia Castellani (Una vecchia). Ora la Scala si appresta a preparare il suo 7 dicembre, che prevede l’attesissimo Don Carlo di Verdi col quale si aprirà la stagione 2023-2024.

Foto Brescia e Amisano.

Lascia un commento